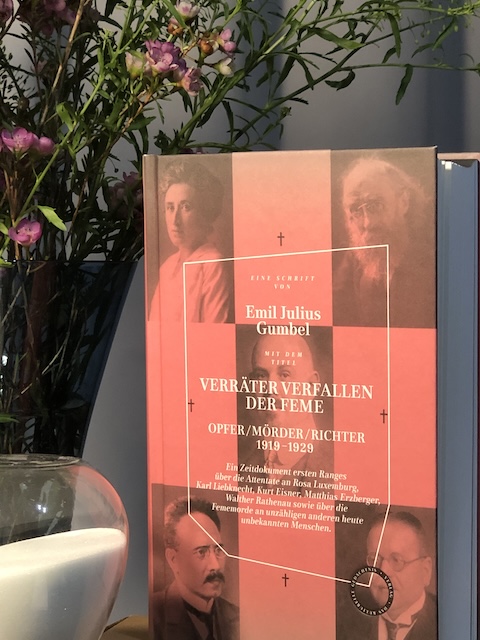

Emil Julius Gumbel, Verräter verfallen der Feme. Opfer / Mörder / Richter 1919-1929. Pfeiffer, Carsten (Hrsg.)(2023), Verlag das Kulturelle Gedächtnis, Berlin. 445 Seiten, 33 Euro. ISBN: 978-3-946990-34-5.

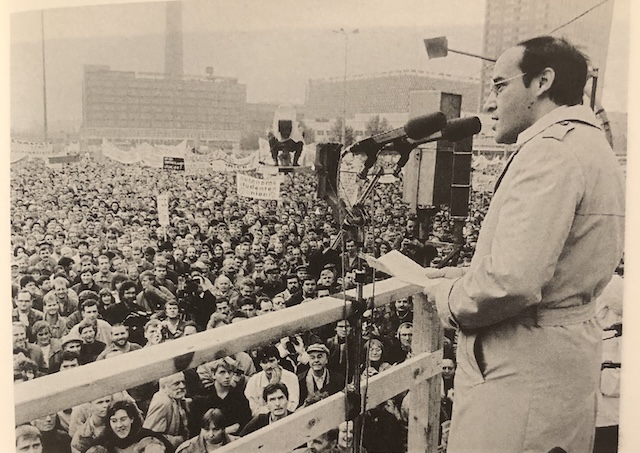

In meiner Alma Mater, der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, gibt es einen Emil-Gumbel-Saal. Dieser erinnert an den Statistikprofessor Emil Gumbel, der bis 1932 in Heidelberg lehrte. In meinem aktuellen Wohnort Frankfurt (Oder) gibt es ein Karl-Liebknecht-Gymnasium, eine Karl-Liebknecht-Straße und Karl-Liebknecht-Street Art (siehe oben).

Was verbindet den Antimilitaristen und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), Karl Liebknecht, mit dem Heidelberger Statistikprofessor Emil Gumbel?

Zum einen ihr beherztes Engagement gegen den Ersten Weltkrieg, die „Urkatstrophe des 20. Jahrhunderts“. Liebknecht hatte als einziger SPD-Reichstagsabgeordneter den Schneid, bei der zweiten Abstimmung im Oktober 1914 gegen die Kriegskredite zu stimmen, die Streben des kaiserlichen Deutschlands nach einem „Platz an der Sonne“ überhaupt erst möglich machten. Seinen Einsatz gegen das Gemetzel an der Front teilte er mit Gumbel, der sich nach seinen eigenen Erfahrungen in der Armee publizistisch aktiv gegen den Krieg einbrachte.

Zum anderen war Gumbel einer der Ersten, der den Mord der rechtsextremen Freikorps an Liebknecht und Rosa Luxemburg im Januar 1919 publizistisch aufdeckte. Seine Monografie „vier Jahre politischer Mord“ führte der breiten Öffentlichkeit der jungen Weimarer Republik vor Augen, wie Antidemokraten und Rechtsextreme unbehelligt von der Weimarer Justiz ihre politischen Gegner ermordeten. Gumbel führte seine Studien der Gerichtsakten in den 1920er Jahren fort und brachte 1929 einen, sozusagen, Fortsetzungsband heraus.

Der Verlag Das Kulturelle Gedächtnis hat die 1929 erschienene „Schrift von Emil Julius Gumbel mit dem Titel Verräter verfallen der Feme. Opfer / Mörder / Richter 1919-1929“ mit dem Herausgeber Carsten Pfeiffer in einem gebührenden Rahmen neu veröffentlicht.

Die Publikation eignet sich in hervorragender Weise für den Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe, um in Klasse 11 das Lernfeld Weimarer Republik vertieft zu behandeln.

Bei Gumbels Schrift handelt es sich formal um eine historische Quelle; diese gewinnt durch ihre klare Struktur und ihre empirisch-gesättigte Argumentation den Charakter eines darstellenden Textes über die Stützen der Weimarer Gesellschaft. Der Herausgeber Carsten Pfeiffer erweitert Gumbels eigentlichen Text um ein prägnantes Vorwort und ein einordnendes Nachwort von Dietrich Heither.

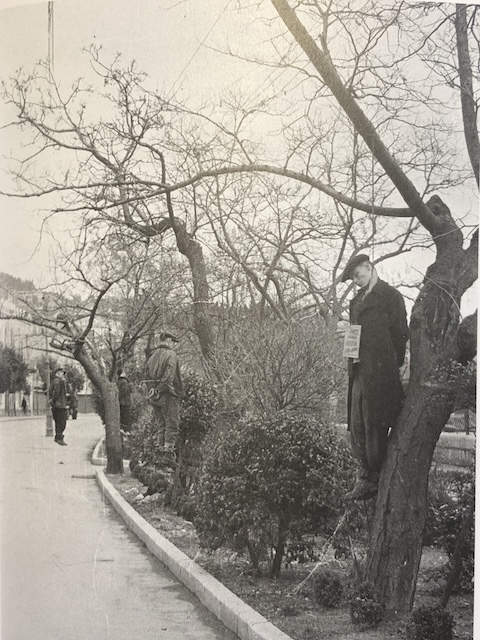

Gumbel unterteilt seine 400 Seiten umfassende Schrift in die politischen Morde und Femenmorde 1919/20; die Attentate der Organisation Consul – der Nachfolgeorganisation des Kapitän Erhardt, welche die ehem. Freikorpsoldaten sammelte und organisierte – sowie die Morde bei der Niederschlagung der Münchener Räterepublik. Der zweite Teil analysiert politische Morde in Oberschlesien sowie das Wirken der „Schwarzen Reichswehr“ in der zweiten Phase der Weimarer Republik. Gumbels Studie schließt mit einer Abschnitt über kommunistische Morde an politischen Gegnern.

Gumbel beginnt seine Abhandlung mit einem Exkurs in das Legalitätsprinzip und einer Klärung der Begrifflichkeit:

Der politische Mord liegt dann vor, wenn politische Beweggründe subjektiv für die Entschlussfassung zur Tat maßgeblich waren, oder wenn objektiv die Tat eine politische Wirkung hatte. […] Es kommt […] nur auf die subjektive Annahme des Täters an, der etwa im Opfer, seiner politischen Richtung oder klassenmäßigen Einstellung nach, einen Schädling, einen politischen Gegner, einen Spitzel oder einen Verräter sieht.

Gumbel, 2023, S. 22

Die höchste Form des organisierten politischen Mordes ist der Fememord, […] der aufgrund eines Spruchs oder eines Befehls, einer bestimmten Gemeinschaft oder ihres Leiters in Ausübung einer privaten, selbst herrlichen ‚Justiz‘ […] verübt wird.“ Die Feme ist „die Gruppe, welche solche Taten in gemeinsamen Willen vorbereitet oder ausübt.

Gumbel 2023, S. 25

Nüchtern-sachlich spricht die historische Quelle, d.h. die Ergebnisse Gumbels aus dem akribischen Studium der Verfahrensakten der Gerichtsprozesse, für sich:

[I]n Deutschland [sind] seit dem Jahre 1919 bis zur Ermordung [Walther] Rathenaus [im Juni 1922] 376 politische Morde vorgekommen. Davon sind 354 von Rechts, 22 von Links begangen worden. Nur ein Mord von Rechts wurde gesühnt: der Mord an Rathenau. Alle anderen blieben ungesühnt. […] Von den Linksmorden wurden 17 gesühnt, 5 blieben ungesühnt. […] Die angeführten Zahlen [sind] nur minimal Zahlen.

Gumbel, 2023, S. 30-31.

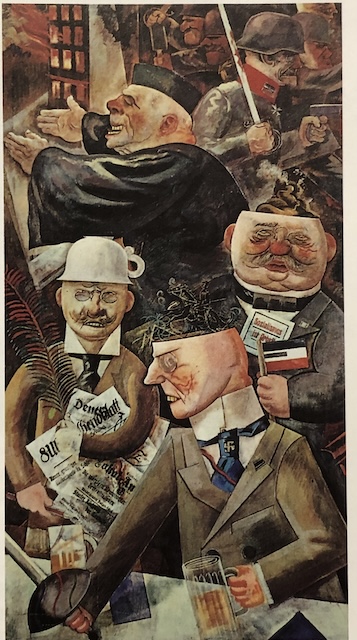

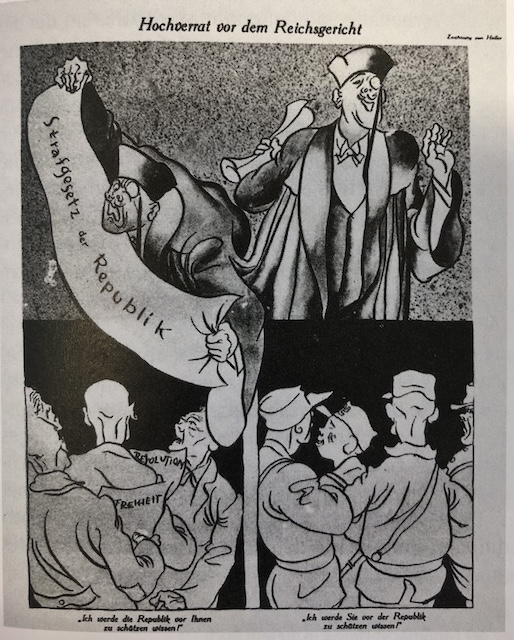

Das Oberstufenlehrbuch von C.C. Buchner enthält dazu von Gumbel bereits eine Tabelle als empirisches Quellenmaterial sowie eine gute Karikatur aus dem Berliner „Ulk“ von 1927.

Lehrkräfte und Dozenten werden in der neu aufgelegten Publikation weiteres reichhaltiges Unterrichts- und Klausurmaterial für den Anforderungsbereich III finden. Einige Beispiele für Aussagen, die zur Bildung eines Werturteils anregen:

Der politische Mord wird das große und schließlich erfolgreiche Kampfmittel der sozialen Reaktion und seiner Basis, des Groß Kapitals. Zunächst wandte es sich gegen die Führer des Sozialismus, dann gegen diejenigen, bei denen die „Gefahr“ bestand, dass ihr Wirken die Republik wirklich zu einem neuen Staat machen würde. Dann kamen Morde, welche die Arbeiterschaft provozieren sollten.

Gumbel, 2023, S. 34

Es folgt keine Aufklärung des Mordes. Der Grund hierfür ist die monarchische und kapitalistische Einstellung der Verwaltung und der Justiz. […] Für das Verständnis bedarf es einer Klarstellung der sozialen Funktion der Gesetze. […] Sie sind vielmehr Zeit bedingte Ergebnisse der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse, und ihr Zweck ist es, diese zu sichern.

Gumbel, 2023, S. 36.