Trotz Sicherheitsvorkehrungen gab es einen Chemieunfall in einem Klärwerk der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Wasserstoffperoxid wurde in den Vorratsbehälter für Natronlauge gefüllt und umgekehrt. Das erforderte einen beherzten Feuerwehreinsatz. Wasserstoffperoxid und Natronlauge werden auch in Standard-Schülerversuchen im Chemieunterricht verwendet. Droht hier unterschätzte Gefahr?

Das Klärwerk Schönerlinde ist eines von mehreren Kläranlagen der Berliner Wasserbetriebe. Abwasser aus Haushalten, Gullys und Industriebetrieben wie Tesla darf keinesfalls sofort zurück in natürliche Gewässer, sondern tritt den Weg in die Kläranlage an. Die Selbstreinigungskräfte eines Ökosystems wäre mit den Stoffeinträgen der Menschen heillos überfordert. Die Kläranlage schafft das, braucht dafür aber mehrere Reinigungsstufen.

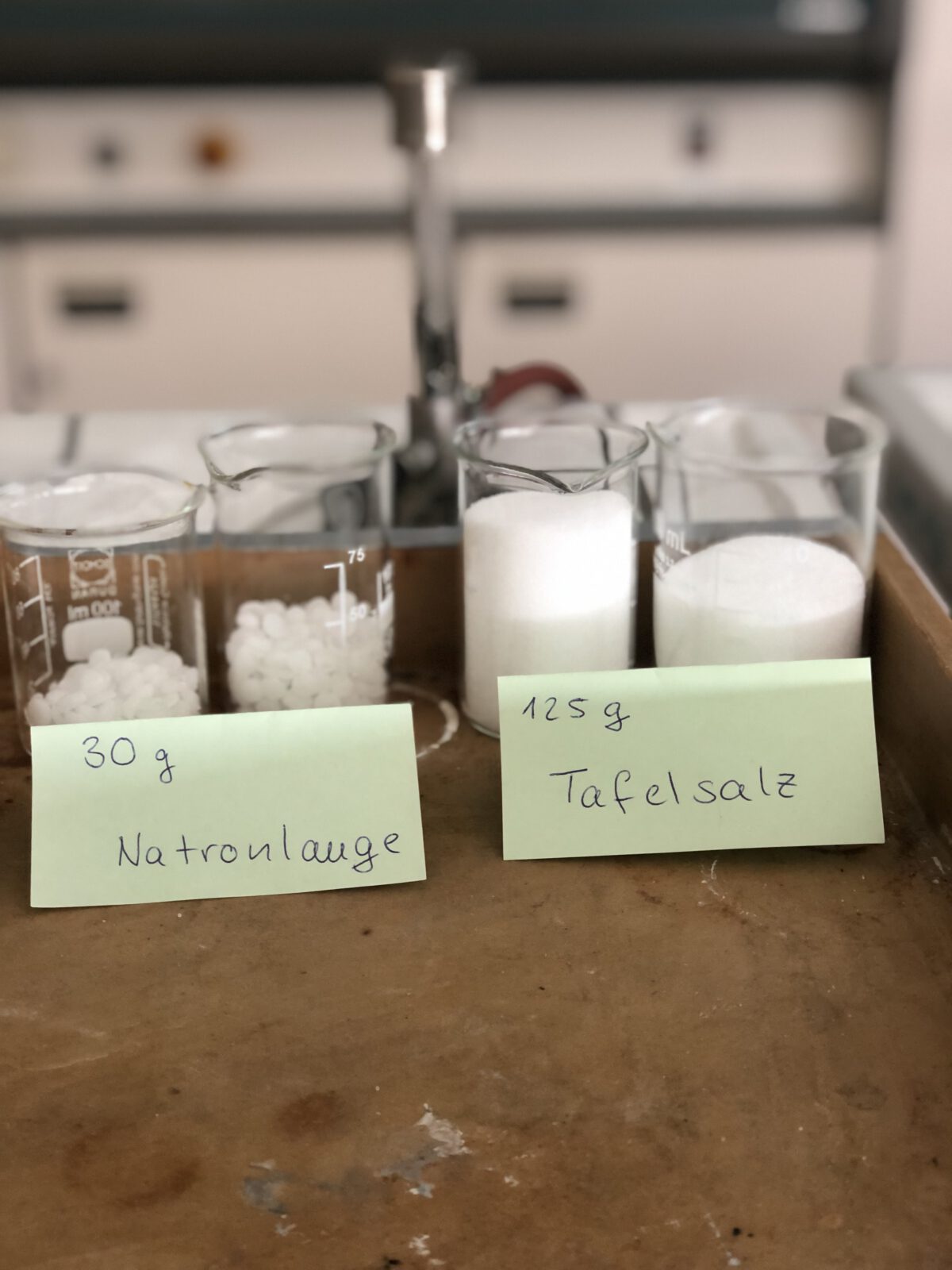

Neben der eingängigen und bekannten mechanischen und biologischen Reinigung bedarf es auch einer chemischen Reinigungsstufe. In Kläranlagen entstehen giftige Gase, z. B. Schwefelwasserstoff. Eine Gaswäsche, auch Chemowäsche genannt, «reinigt» diese Abluft. An dieser Stelle kommen die chemischen Verbindungen Wasserstoffperoxid (H2O2) sowie Natronlauge (NaOH) ins Spiel.

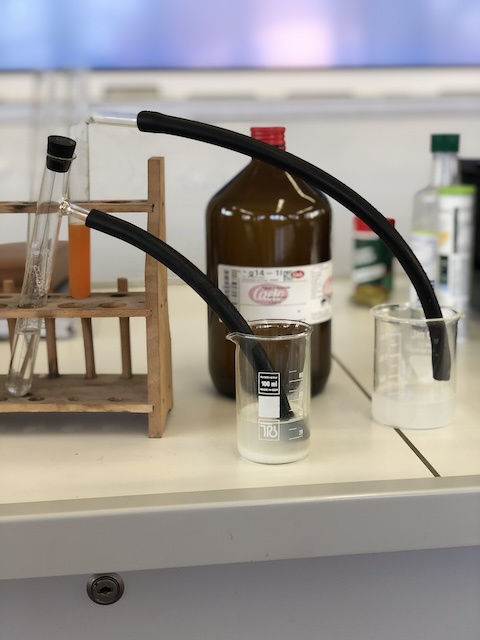

Die Abluft wird durch einen Gaswäsche-Turm geleitet, in den ebenfalls die Waschlösung mit den beiden Chemikalien eingeleitet wird. Die stark basische (alkalische) Natronlauge neutralisiert den sauren Schwefelwasserstoff: Schwefelwasserstoff und Natronlauge reagieren zu Natriumsulfid und Wasser. Natriumsulfid kann jedoch immer noch stark Augen und Atemwege reizen und sollte oxidiert werden. Das erledigt Wasserstoffperoxid: Natriumsulfid und H2O2 reagieren zu Natriumsulfat und (noch mehr) Wasser.

Bei einer folgenschweren Verwechslung im Klärwerk wurde die Natronlauge laut einem Bericht des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in den Vorratsbehälter für Wasserstoffperioxid eingefüllt und umgekehrt. Der rbb zitiert einen Sprecher der BWB mit der Aussage, dass sich die »Anlage auf über 80 Grad stark erhitzt hat«. Zeitweilig wurde ein Sperrkreis eingerichtet. Gefahr für Anwohner bestand jedoch nicht.

Bei der chemischen Reaktion von Wasserstoffperioxid mit Natronlauge unter nicht-laborartigen, unkontrollierten Bedingungen mit starken Konzentrationen könnte möglicherweise Natronperoxid entstehen, ein stark oxidierendes Salz.

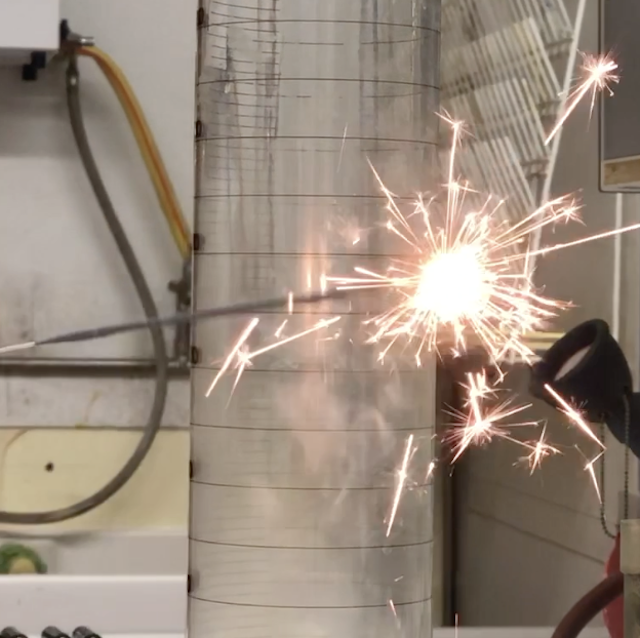

Peroxide bezeichnen allgemein Verbindungen, in denen eine O-O-Bindung vorliegt. Peroxid-Salze, wie Natronperoxid, sind starke Oxidationsmittel, die brennbares Material leicht entzünden oder sogar explosionsartig reagieren.

Stefanie Ortanderl und Ulf Rietgen, 22018, Chemie – Das Lehrbuch für dummies. Wiley-VCH, S. 601.

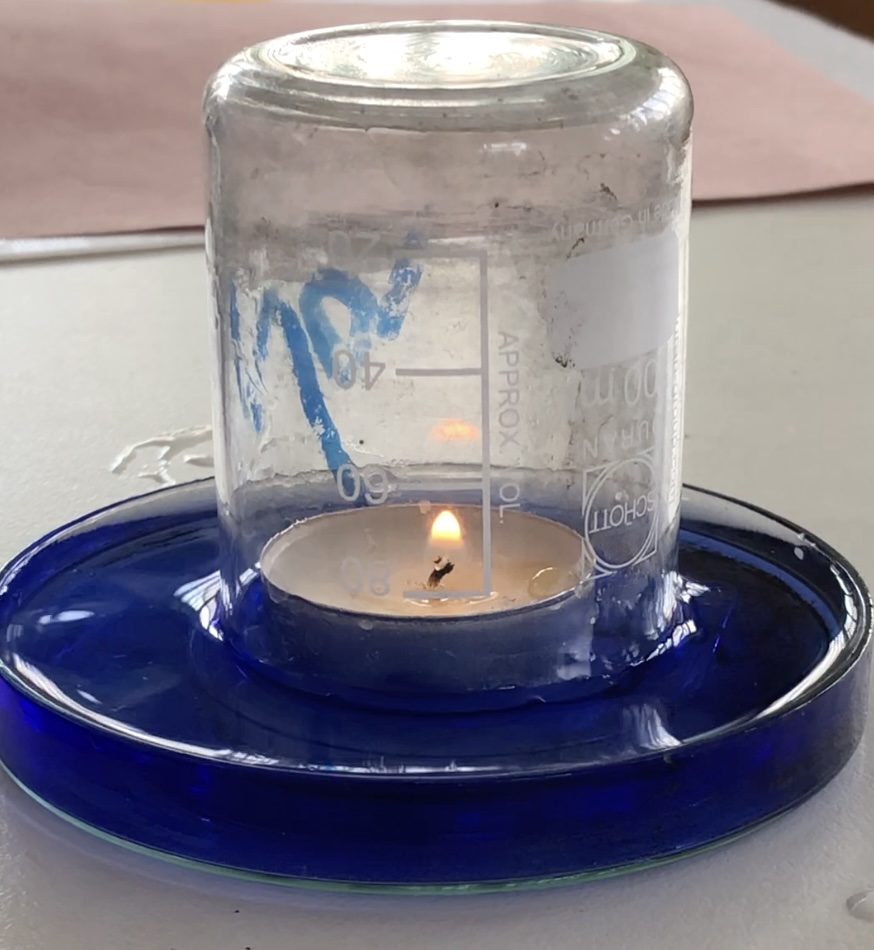

Kann das auch im Labor in der Schule passieren? Nein – wenn man sich an die Sicherheitsbestimmungen der RiSU hält.

»In reinem Zustand ist [Wasserstoffperoxid] H2O2 eine blassblaue Flüssigkeit, die sich beim Erwärmen oder in Gegenwart eines Katalysators [wie z. B. Natronlauge!] explosionsartig zu Wasser H2O und [molekularem Sauerstoff] O2 zersetzt.«.

Karl Schwister (Hrsg.), 2010, Taschenbuch Chemie, München: Fachbuchverlag Leipzig, S.273

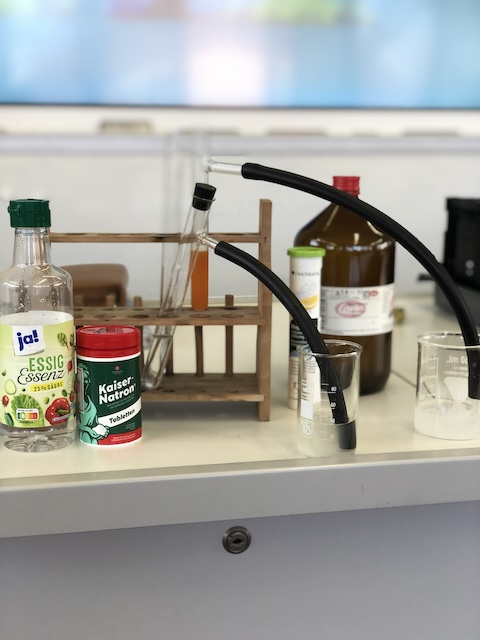

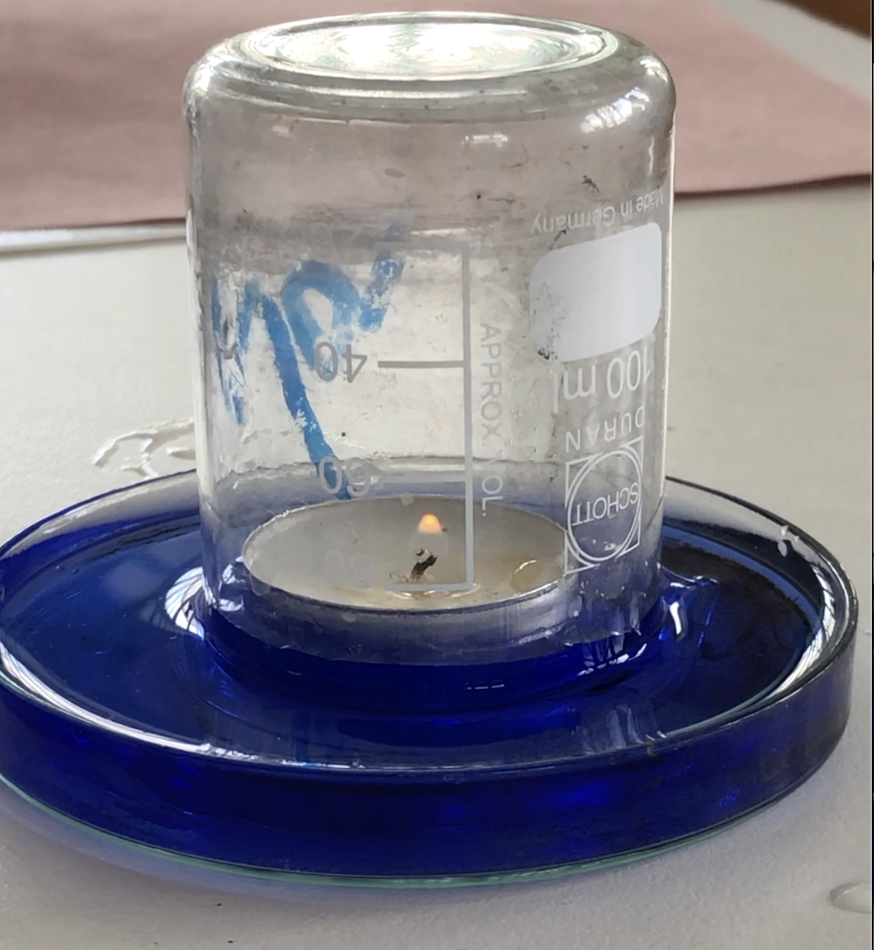

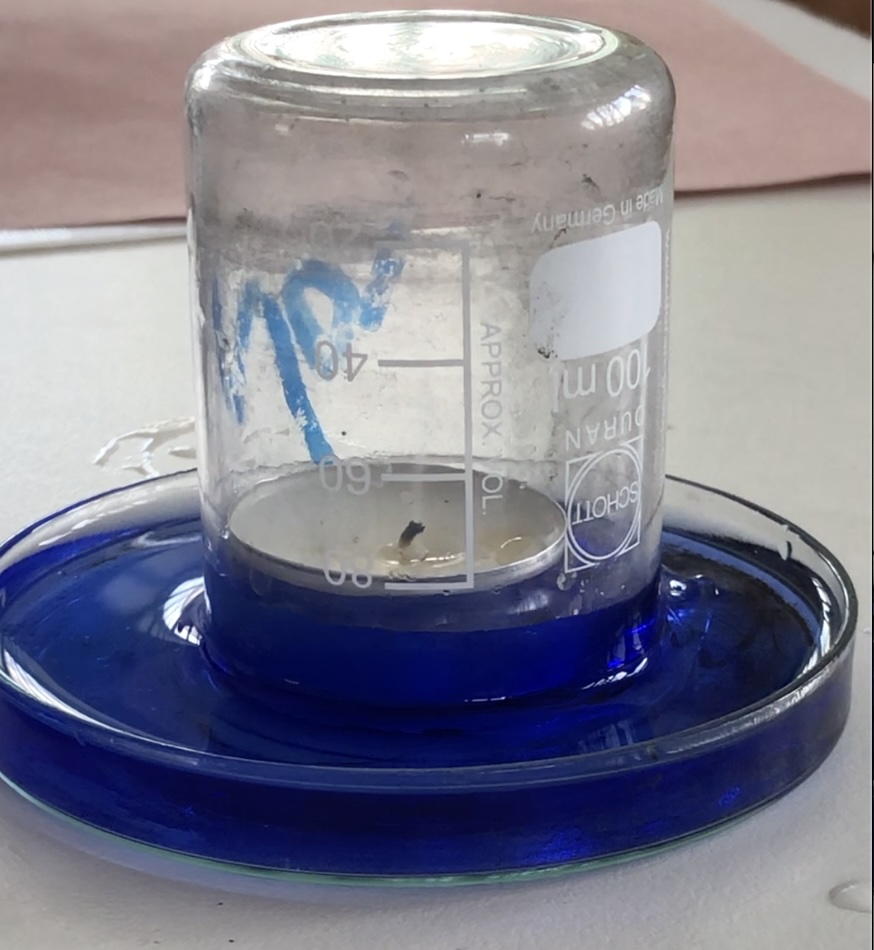

Wasserstoffperoxid zerfällt also unter Umwandlung von chemische in thermische Energie (exotherme Reaktion) zu Sauerstoff und Wasserstoff. Die Zugabe von Natronlauge als Katalysator beschleunigt diesen Zerfall. Das stark oxidierende Natronperoxid – ein Salz der schwachen Säure Wasserstoffperoxid – entsteht bei dieser katalysierten Zersetzungsreaktion unter Laborbedingungen jedoch nicht!

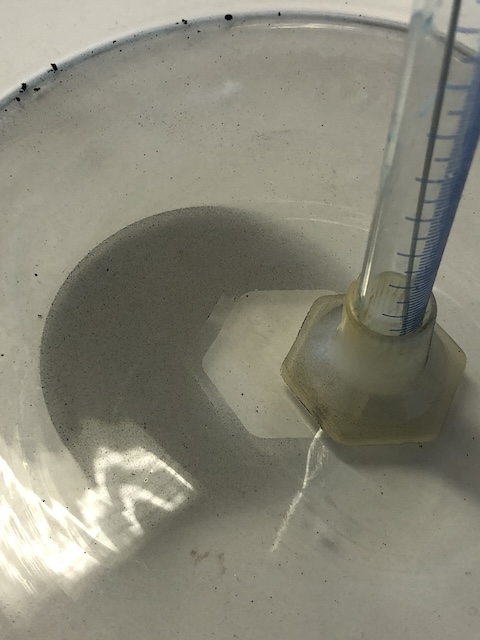

Nichtsdestotrotz sind eine professionale Gefährungsbeurteilung und Ersatzstoffprüfung im Umgang sowohl mit Wasserstoffperioxid (etwa bei der Darstellung von Sauerstoff durch das Tröpfeln auf Braunstein) als auch reinem Natron natürlich geboten (löst sich in Wasser unter starker Wärmeabgabe). Happy End: Das Klärwerk in Schönerlinde läuft nach rbb-Informationen übrigens wieder im Normalbetrieb.

Welches Gefahrstoffinformationssystem nutzen Sie zur Erstellung der Gefährungsbeurteilungen bei Experimenten – D-GISS oder DEGINTU? Teilen Sie Ihre Erfahrungen gerne in den Kommentaren.