An Ostern war ich in Rom. Dass Papst Franziskus wenig später den Folgen eines Schlaganfalls erliegen würde, war noch nicht absehbar, als ich über den Petersplatz schlenderte. Rom und Papst, das gehört seit fast 800 Jahren fest zusammen.

Auf meinem Flugticket stand BER(lin) – ROM(a). Auch zwischen deutscher Geschichte und Papsttum gibt es seit dem frühen Mittelalter ein reiches Füllhorn von politisch-kulturellen Verbindungen und nicht minder zahlreichen mannigfaltigen Konflikten. Wie immer geht es um Macht, Geld, Herrschaftsanspruch und kulturelle Hegemonie.

Hier sind die Namen von fünf Päpsten und ihre Bedeutung aus 800 Jahren Welt- und deutscher Geschichte: Leo III., Gregor VII., Alexander VII., Clemens VIII. und Pius IX.

Leo III.: ein spirituelle Gabentausch und die Erneuerung des Kaisertums

Der Vatikanstaat im Zentrum Roms erstreckt sich »heute« über kaum einen Quadratkilometer. Das war »damals« bis 1870 deutlich anders. Weite Teile Mittelitaliens zählten bis zur Gründung eines italienischen Nationalstaats zum weltlichen Herrschaftsgebiet des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche. Und bereits hier kommen »deutsche« Könige und Herrscher ins Spiel.

Zunächst gelingt dem Christentum im antiken spätrömischen Reich unter Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert der Aufstieg zur Staatsreligion. Gleichzeitig wird jedoch die Hauptstadt des römischen Reiches nach Byzanz/Konstantinopel verlegt. Mit der Reichsteilung verliert Rom seinen Status als Residenz der Kaiser. Der Bischof von Rom kann so ungestört sein Vorrangstellung im Weströmischen Reich etablieren. Auch nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 regiert er als Stadtherr Roms.

Der Vater Karls des Großen (Stichwort »erster Europäer« und Kaiserpfalz Aachen), Pippin »der Jüngere«, weitet das Herrschaftsgebiet des Papstes im 8. Jahrhundert deutlich aus. Seine »Pippinschen Schenkungen« vergrößern den Kirchenstaat auf weite Teile Mittel- und Norditaliens.

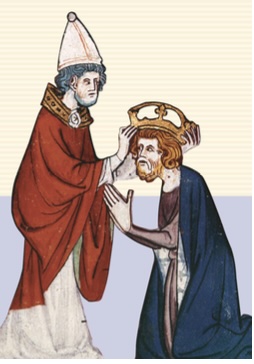

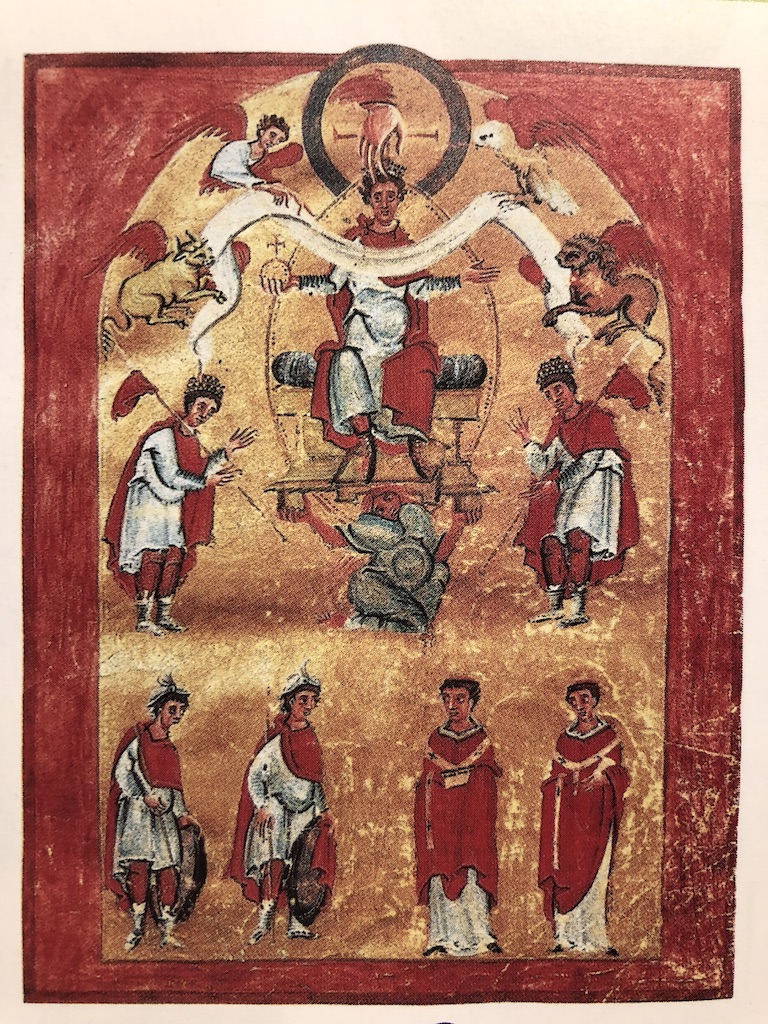

Papst und Kaiser (des heiligen Römischen Reiches) gehören nun fest zusammen. Der Papst krönt den Kaiser, der Kaiser sieht sich als Schutzherr des christlichen Glaubens im lateinischen Europa. Dieses System der gegenseitigen Macht- und Autoritätsbestätigung erlebt im 8. Jahrhundert seinen Höhepunkt, war aber schon damals nicht frei von latenten Konflikten.

»Am 25. Dezember 801 hatte [Papst] Leo III. Karl in St. Peter zu Rom zum Kaiser gekrönt. […] Ein neues Kaisertum trat ins Leben. Der erste Kaiser aus dem Volk der Franken eröffnete ein neues Weltzeitalter. [Allerdings] widersprachen die Zeugnisse zur Krönung aus dem Karlsreich und aus Rom einander und kündigten ein politisches Ringen zwischen Krönendem und Gekröntem an, zwischen Papst und Kaiser» (Fried, 2014, 499).

Gregor VII.: wer ist mächtiger, Papst oder Kaiser?

Ernsthafte Machtkonflikte zwischen Kaiser und Papst tauchen auf unter dem Salier Heinrich IV. und Papst Gregor VII. Der berühmte Investiturstreit im 11. Jahrhundert ist ein Streit zwischen Papst und Königen darüber, wer von beiden die Bischöfe einsetzen darf. Wer also ist mächtiger und bedeutsamer, Papst oder König/Kaiser?

Bekanntermaßen zieht Heinrich IV. den kürzeren und gibt klugerweise nach, in dem er sich auf einen ausgiebigen »Gang nach Canossa« macht.

Wichtig: der Papst übt bis zur Einheit Italiens und Pius IX. eine weltliche und ein geistliche Herrschaftsrolle aus. Er führt als weltlicher Fürst bzw. den Kirchenstaat (Vatikan) und als geistliches Oberhaupt die Gläubigen im lateinischen Europa.

Alexander VI.: Das Papstum in der Neuzeit: Kolonisierung, Ablasshandel und Kulturkampf

Die Bedeutung des Papst als Autorität in irdischen Dingen zeigt sich beim sog. Vertrag von Tordesillas, dem ersten internationalen Abkommen zur kolonialen Aufteilung der Welt. Papst Alexander VI. teilt 1494 im Vertrag von Tordesillas die »Neue Welt« am 46. Längengrad zwischen den aufsteigenden See- und Kolonialmächten Spanien (alles links des 46. Grades) und Portugal (alles rechts davon). Fun Fact: Deshalb spricht man heute in Brasilien Portugiesisch und in Kolumbien Spanisch. Einzige uneigennützige Bedingung des Papstes: die dortigen Einwohner sind zum Christentum zu missionieren.

Clemens VIII: Reformation und Aufklärung: wie antimodern ist die römisch-katholische Kirche?

Wenig später hinterfragt Luther in Schriften wie »von der Freiheit eines Christenmenschen« und seinen 95 Thesen den Ablasshandel des Papstes und damit dies gesamte Autorität der römisch-katholischen Kirche. Unethisches Verhalten der römischen Kirche in der alten und der neuen Welt markieren die Leitfrage in der Neuzeit für Aufklärer, Protestanten und Wissenschaftler: »wie antimodern ist das Papsttum?«. Die Untaten der katholischen Kirche gegen Fortschritt und und Aufklärung sind lang: der Prozess gegen Giordano Bruno, der das kopernikanische Weltbild erweiterte und verteidigte, fand in der Kirche Santa Maria sopra Minerva, schräg gegenüber vom Pantheon statt und endete mit dem Tod des Mönchs auf dem Scheiterhaufen. Der damalige Papst: Clemens VIII.

Pius IX.: »Der letzte Papst, der König war« – oder: Wie loyal steht die Kirche zur italienischen und deutschen Einheit?

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzen Mediatisierung und Säkularisierung, die Enteignung und z. T. Verstaatlichung von Kirchenbesitz gegen fürstliche Tantiemen, die katholische Kirche in Deutschland unter Druck. »So wie der Katholizismus als Religion zum Feindbild wurde, so wurde es auch der katholischen Klerus, die Ordensleute und der Papst.« (Fitschen, 2022, 16). Der Katholizismus erscheint als Hindernis einer (protestantisch) geprägten deutschen Einheit. Sinnbildlich für die Antimoderne im 19. Jahrhundert steht Papst Pius IX. Insbesondere der Orden der Jesuiten, dem auch Papst Franziskus angehörte, erfuhr radikale Ablehnung in liberalen gesellschaftlichen Kreisen, wurde bereits 1773 in Frankreich und erneut 1848 in der Schweiz sogar verboten.

Das Verhältnis zwischen (protestantisch preußisch geprägtem) Staat und Papst spitzt sich mit der Reichsgründung 1871 noch weiter zu und mündet im sog. Kulturkampf unter Bismarck.

Die konfessionelle Spaltung lässt sich auch im Parteiensystem bis in die Weimarer Republik nachverfolgen. Mit der katholischen Zentrumspartei gibt es eine explizite Abgrenzung, die in der Bundesrepublik erst durch die christlichen Unionsparteien aufgehoben wird.

Bereits diese fünf Päpste bieten reichlich Stoff für spannende Erzählungen. Man darf also gespannt sein, auf wenn sich das Konklave als nächstes Oberhaupt der katholischen Kirche einigt.

Zum Weiterlesen

Fitschen, Klaus, Katholische Kirche unter Druck, damals 4-2022, 16-21.

Fried, Johannes, 42014, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München: C.H. Beck.

Losert, Alexander, 2023, 1494: Die Könige der Welt, G-Geschichte 8/2023, 32-33.

Weinfurter, Stefan, 1992, Herrschaft und Reich der Salier, Sigmaringen: Thorbecke